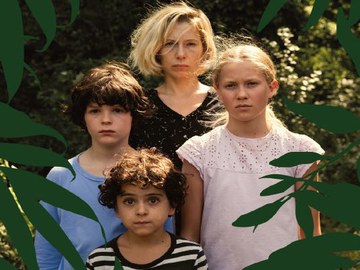

Neue Ausgabe Forum Magazin «Familie anders denken»

Lesen Sie diesen und weitere Artikel im

aktuellen Forum Magazin

Wird Familie zum Luxus?

Ja. Wir bewegen uns tendenziell in eine Richtung, in der die finanziellen Verhältnisse darüber entscheiden, ob und wie viele Kinder sich jemand leisten kann. Kinder zu haben, ist heute in der Schweiz das grösste Armutsrisiko, das wir noch haben. Mein Eindruck ist, dass diese Erkenntnis in der öffentlichen Debatte noch nicht ganz angekommen ist. Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft darüber diskutieren, ob wir das so wollen.

Knapp ein Fünftel der Familien mit Kleinkindern sind armutsgefährdet. Was bedeutet das?

Wir haben eine falsche Vorstellung von Armut und prekären Situationen. Wir sehen Armut als feste Eigenschaft, was zu einer Stigmatisierung von armutsbetroffenen Menschen führt. Aus der angewandten ökonomischen Forschung wissen wir, dass Menschen in ihrem Leben unterschiedliche ökonomische Situationen durchleben. Wir können arm werden und uns von der Armut auch wieder befreien. Darum ist es wichtig, Menschen zu unterstützen, aus der Armut herauszukommen. Es ist wichtig, dass wir Menschen immer wieder ermächtigen.

Es gibt den Widerspruch, dass die Industrieländer mit grossem Wohlstand kleine Geburtenraten haben. Menschen in reichen Ländern leisten sich den Luxus, Kinder zu haben, seltener.

Das zeigen Studien und Befragungen klar: Einerseits sind die Alternativen der Lebensgestaltung vielfältiger und attraktiver geworden. Wir haben heute mehr Möglichkeiten, gerade die Frauen. Andererseits ist das Kinderhaben selber vergleichsweise teurer und unattraktiver geworden. Beides spielt eine Rolle.

Gesellschaftlich und politisch interessant ist die Tatsache, dass vor allem Akademikerinnen weniger Kinder bekommen, als sie sich nach eigenen Angaben wünschen. Diese Lücke zwischen Kinderwunsch und Realität ist in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern gross. In Frankreich beispielsweise, wo die Rahmenbedingungen viel besser sind und auch die Erwartungen an die Mutterrolle weniger intensiv, ist das nicht so. Die Zeit, die Eltern mit ihren Kindern verbringen, hat trotz höherer Erwerbstätigkeit der Frauen fast überall in Europa zugenommen – ausser in Frankreich. Dafür hat man dort nach wie vor mehr Kinder. Das zeigt, dass die Rahmenbedingungen und der Druck auf Mütter und Eltern eine Rolle spielen.

Mir ist aber wichtig, zu sagen: Grundsätzlich ist es gut, dass Menschen verschiedene Optionen haben, ihr Leben zu gestalten. Und auch Menschen, die nicht Eltern sind, können sich für die Gesellschaft einsetzen und tun das auch, auf ganz viele verschiedene Arten.

Aber aus einer ökonomischen Perspektive ist eine sinkende Geburtenrate alarmierend.

Aus wirtschaftlicher Perspektive brauchen wir Kinder, und wir brauchen Menschen, die diese Kinder grossziehen. Das ist essenzielle Arbeit. Die sinkende Geburtenrate finde ich aber auch aus einer philosophischen Perspektive betrachtet traurig. «Es ist ein Kind geboren» bedeutet gerade in einem christlichen Kontext Hoffnung. Wenn eine Gesellschaft diese Hoffnung nicht mehr hat, ist das für mich ein Alarmzeichen.

Was muss sich ändern?

Ich glaube, wir müssen Familie anders denken. Als etwas, das keine reine Privatsache ist. Ja, das sind private und persönliche Entscheide, und das ist auch richtig so. Aber wer Familienarbeit leistet, tut dies immer auch für die Gesellschaft. Wir leben in einer hoch arbeitsteiligen, sehr verflochtenen Gesellschaft, in der wir viel kollektiviert haben. Wir haben beispielsweise gemeinsam getragene Vorsorgewerke, die allen zugutekommen. Aber die Kinder, die diese Vorsorgewerke tragen, und überhaupt die Zukunft unserer Gesellschaft sind, die sollen reine Privatsache sein? Das geht einfach nicht auf, und das spüren die Menschen. Wir müssen Familienarbeit mehr anerkennen und wertschätzen.

Wer sich für Kinder entscheidet, nimmt in der Schweiz eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation in Kauf. Denken Sie, Menschen mit Kinderwunsch machen sich diesbezüglich viele Gedanken?

Ja, das tun sie. Aus der Forschung weiss man, dass der wichtigste Einflussfaktor auf den Kinderwunsch die Paarbeziehung ist. Danach kommt die Gesundheit des Partners oder der Partnerin und an dritter Stelle die Frage nach dem Geld.

Haben Sie persönlich sich diese Gedanken gemacht?

Ja. Einer der Hauptgründe, warum ich studiert habe, war der Wunsch, einst selber eine Familie ernähren zu können. Ausserdem wollte ich einen Beruf haben, mit dem ich mich auch mit reduziertem Pensum über Wasser halten kann. Ich habe den Eindruck, viele Menschen machen sich diese Gedanken bei der Berufswahl zu wenig. Es geht nicht zwingend um die grosse Karriere: Gerade wenn man zeitenweise mehr für die Kinder da sein oder vorübergehend Teilzeit arbeiten will, braucht man einen Lohn, bei dem das möglich ist.

Sollten wir uns mehr ökonomische Überlegungen machen?

Ich halte das für hilfreich, ja. Geld und Lohnaussichten sollten kein Tabu sein. Menschen, die einem erzählen, Geld sei doch völlig irrelevant, die haben in der Regel genug davon. Gleichzeitig: Das Wunderbare an Kindern ist ja, dass sie enorm viel in einem mobilisieren. Eltern gehen ans Ende der Welt, um ihren Kindern ein starkes Fundament zu bieten. Eine finanziell schwierige Situation sollte niemanden davon abhalten, eine Familie zu gründen.

Welchen Stellenwert hat die Familie in unserer Gesellschaft?

Mir kommt das oft etwas zweigeteilt vor: Im Privaten und hinter den Kulissen hat Familie in der Schweiz einen hohen Stellenwert. Auch ehrenamtliche und freiwillige Arbeit geniessen ein grosses Ansehen. Aber in der Öffentlichkeit scheint eine Familiengründung dann plötzlich reine Privatsache und eine Art Geschmacksentscheid zu sein. Ich wünsche mir, dass Familie nicht als reines Privatvergnügen gesehen wird, sondern auch in der Öffentlichkeit mehr Raum und Wertschätzung bekommt. Dass es für die Schweiz ein wichtiges Anliegen wird, dass man in diesem Land Kinder gut grossziehen kann.

Wie liesse sich das umsetzen?

Indem bei sämtlichen Überlegungen mit bedacht wird, dass Kinder Platz brauchen und haben dürfen. Das betrifft das Angebot an familienfreundlichen Wohnungen, Platz im öffentlichen Verkehr, in Restaurants und Museen, die kinderfreundliche – und überhaupt menschenfreundliche – Gestaltung des öffentlichen Raumes. Ich höre oft Eltern, die aus dem Ausland zurückkommen und erzählen, dass sie zum ersten Mal das Gefühl hatten, sie störten mit ihren Kindern nicht.

Wieso ist die Schweiz wenig kinderfreundlich?

Schweizerinnen und Schweizer gewichten, sobald es ernsthaft und öffentlich wird, die individuelle Erwerbsarbeit sehr hoch. Wir haben eine Normvorstellung des einzelnen, erwerbstätigen Menschen – alles andere gilt seltsamerweise als Privatsache. Das merkt man auch im Umgang mit alten Menschen und Menschen mit Behinderung. Würde man beim Bauen ganz selbstverständlich an Kinder, alte und behinderte Menschen denken, an die ganze Vielfalt der Menschen, würde die Stadt anders aussehen. Ich finde das eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Die Infrastruktur sollte möglichst vielen Menschen ermöglichen, sich frei zu bewegen, möglichst viele Menschen ermächtigen – alles andere ergibt eigentlich keinen Sinn.

Je nachdem, wen man fragt, ist der Schweizer Staat geizig oder verschwenderisch mit seinen Sozialausgaben für Kinder und Familien. Was denken Sie?

Die Schweiz gibt 1,5 % des BIP für Kinder und Familien aus. Das ist international vergleichsweise bescheiden.

Sie schreiben über sich: «Das Wichtigste ist mir mein Kind und meine Familie». Sehen Sie Familien anders, seit Sie selbst ein Kind haben?

Ich komme aus einer grossen Familie und ich habe immer schon Kinder betreut. Familie ist und war für mich immer ein hoher Wert. Die Wucht des Mutterwerdens habe ich jedoch wie viele andere auch unterschätzt. Die Belastung, die Veränderung in der Familie, die Krisen, aber auch die Grösse der Hingabe und der Liebe konnte ich nicht voraussehen.

In welchem Zusammenhang sehen Sie Familie und Glück?

Es ist die Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehungen, die über unser Glück oder Unglück entscheidet – das zeigt die Forschung immer wieder. Die materiellen Bedürfnisse sind wichtig, weil sie sich auf unsere Beziehungen auswirken. Aber wichtig sind die Beziehungen. Ich glaube, das gilt heute mehr denn je: In einer fragmentierten Welt, wie wir sie heute haben, ist es ein Glück mit der Familie einen Ort zu haben, wo man hingehört. Gleichzeitig kann dieser Ort zu einem grossen Unglück werden, wenn er nicht mehr nährend ist. Manchmal sogar gefährlich. Familie ist auch ein Ort, wo sehr viel Gewalt passiert.

Wie schätzen Sie die religiöse Prägung des Familienbildes ein?

Kirche und Religion können einen wichtigen Beitrag leisten. Es ist wertvoll, wenn sie daran erinnern, dass der Mensch mehr ist als ein Einzelner und dass Familie und Gemeinschaft wichtig sind. Dieses Wertvolle wird aber versteinert und herzlos, wenn man Familie an einer ganz bestimmten Form mit unverhandelbaren Rollen festmacht.

Was halten Sie von der Idee einer care-zentrierten Wirtschaft?

Ich würde eher von einer care-freundlichen Wirtschaft sprechen. Grundsätzlich ist die Aufgabe der Wirtschaft eine andere: Unternehmen lösen Probleme und machen Angebote, und sie sichern dadurch auch unseren Wohlstand. Aber Wirtschaft findet nicht im luftleeren Raum statt. Es ist das älteste ökonomische Dilemma der Menschheit, dass wir immer gleichzeitig unsere Kinder, Alten und Kranken versorgen und unser Überleben sichern müssen. Das muss uns immer bewusst sein: Menschen leisten Familien- und Beziehungsarbeit, sie sind nicht einfach nur Einzelfiguren, und diese Arbeit muss Platz haben.

Was kann die Kirche da beisteuern?

Ich sehe da eine wichtige Aufgabe für die Kirche, eben weil sie als Institution immer daran erinnert hat, dass Menschen in Gemeinschaften leben. Ich fände es als Kirche spannend, zu überlegen, wie dies in die heutige Zeit übertragen werden kann. Ein paar spontane Beispiele: Ich habe vorhin den öffentlichen Verkehr erwähnt, wo Kinder ständig zu wenig Platz haben. Warum nicht mal ein Kirchentram finanzieren, das ein Spielwagen ist? Oder eine Studie zu einer familienfreundlichen Quartierplanung? Einen Secondhandladen für Kinderkleider? Manches davon gibt es, und das sind oft tolle Angebote.

Kommentare anzeigen